こんにちは!タテホ化学工業の商品について何かお困りですか? 😊

商品についてどのようなご質問でもお気軽にお申し付けください。

技術ヒストリー

塩業からはじまったタテホ。

赤穂の地では奈良時代から塩業が行われ、江戸時代には大規模な入浜式塩田によって赤穂藩を支えました。

この技術を受け継ぐ赤穂西浜塩業組合では、海水から塩を取り出した後に残る苦汁(にがり)を多量に廃棄していました。これをなんとか世の中に役立てたいと考え、苦汁から酸化マグネシウムを作ることに成功し、1948年に塩業組合の中に化成部門が発足しました。その後、1966年にタテホ化学工業株式会社として独立しました。

酸化マグネシウムは熱に強いため、鉄やセメントの製造に使われる耐火レンガの材料として重要です。

戦前の日本では、炭酸マグネシウムの鉱石を外国から輸入して、酸化マグネシウムを造っていました。しかし、第二次世界大戦が勃発すると、海外からの材料の供給が止まり、日本の製鉄業は窮地に陥りました。

一方、赤穂では海水から塩を取り出した後に残る苦汁(にがり)が大量に廃棄されていました。1951年、タテホの前身である赤穂西浜塩業組合はこの苦汁(にがり)から高純度の酸化マグネシウムを製造することに成功し、多くの賞賛を受けました。

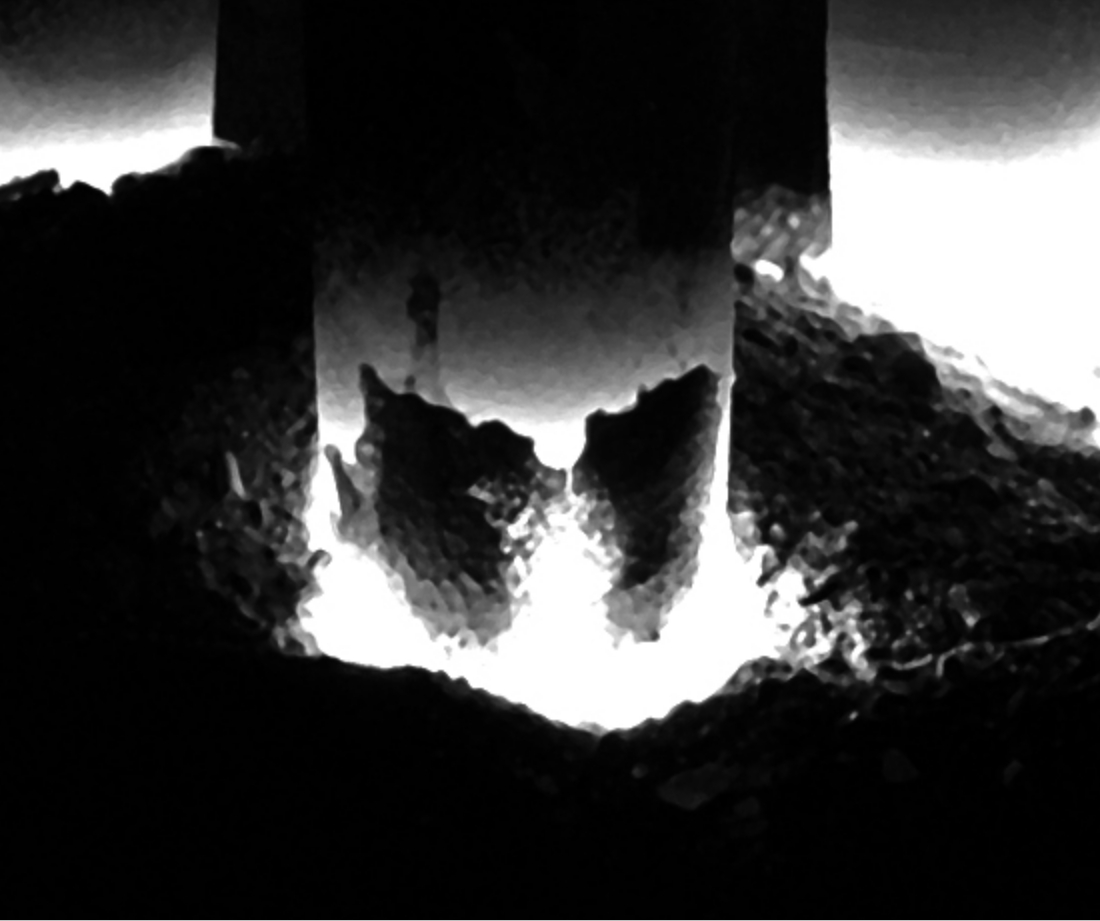

1960年、タテホの前身である赤穂海水工業株式会社は、酸化マグネシウムをアーク加熱により熔融させることで結晶を大きく成長させた電融酸化マグネシウムの工業化に日本で初めて成功しました。

この電融酸化マグネシウムは耐火レンガの性能を向上させ、多くの企業が電融酸化マグネシウムの製造に参入して、日本の製鉄業を支えました。中国から安価な電融酸化マグネシウムを輸入して耐火レンガが製造されるようになると、電融メーカーは撤退しました。

現在、日本国内でタテホのみが電融酸化マグネシウムの生産を続けています。

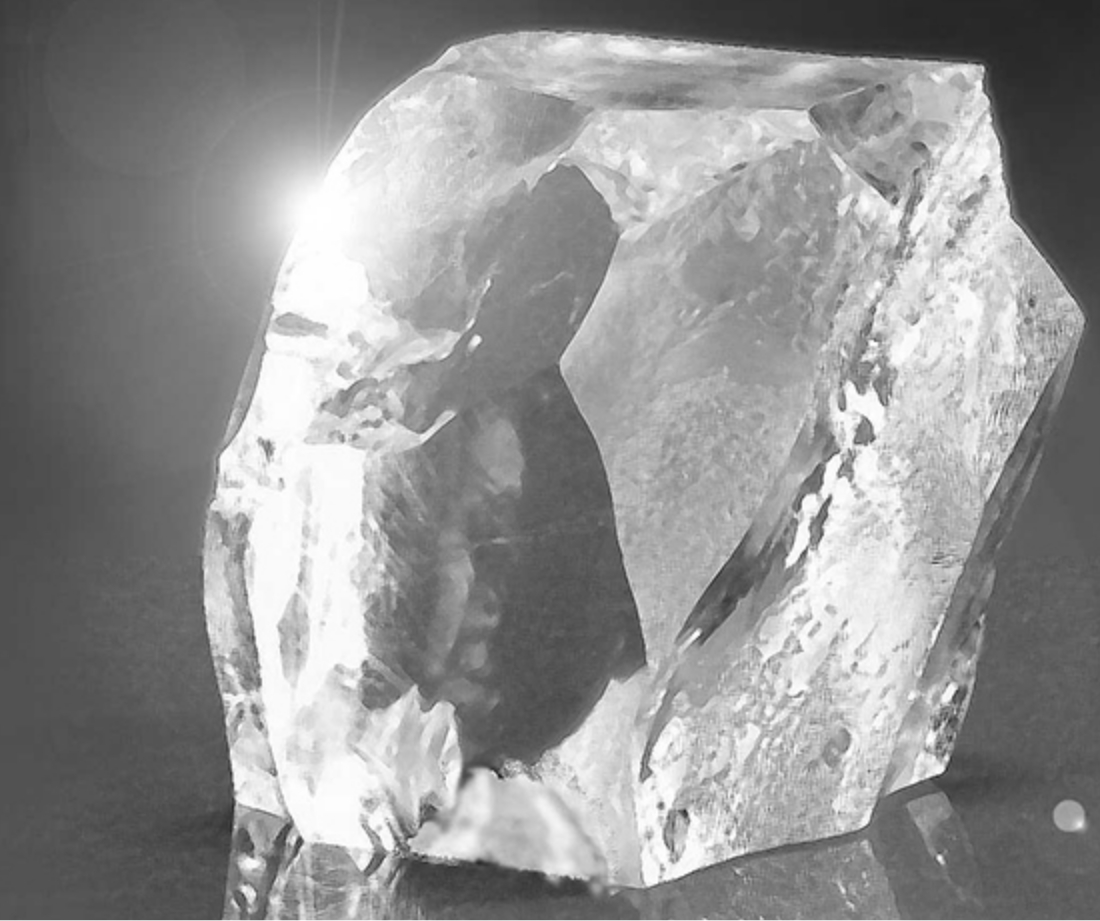

酸化マグネシウム単結晶の大型化は、高融点で蒸気圧が高いことから困難とされてきましたが、タテホ独自の結晶成長技術によって、1968年に、世界で最も大きな酸化マグネシウム単結晶を製造することに成功しました。

この単結晶から造られる基板は、格子状数や熱膨張係数が膜とマッチングしてエピタキシャルな膜を作りやすい特性を持っています。

そのため、高温超伝導膜、強誘電体膜、MRAM用磁性膜、ダイヤモンド膜などの最先端材料の薄膜形成用基板として大学や研究機関で使用され、業界のスタンダードとなっています。

電力の送電に必要な電力の送電に必要な変圧器に用いられる方向性電磁鋼板は、アメリカで発明され日本で性能が高められました。

1969年に、タテホが製造した酸化マグネシウムを焼鈍分離剤に用いると電磁鋼板の性能が良くなることがわかりました。

繊細なコントロールで造られるタテホの酸化マグネシウムは、「魔法の粉」と呼ばれて、世界的に使用されるようになり、現在でも世界シェアの40パーセントを占める主力商品となっています。

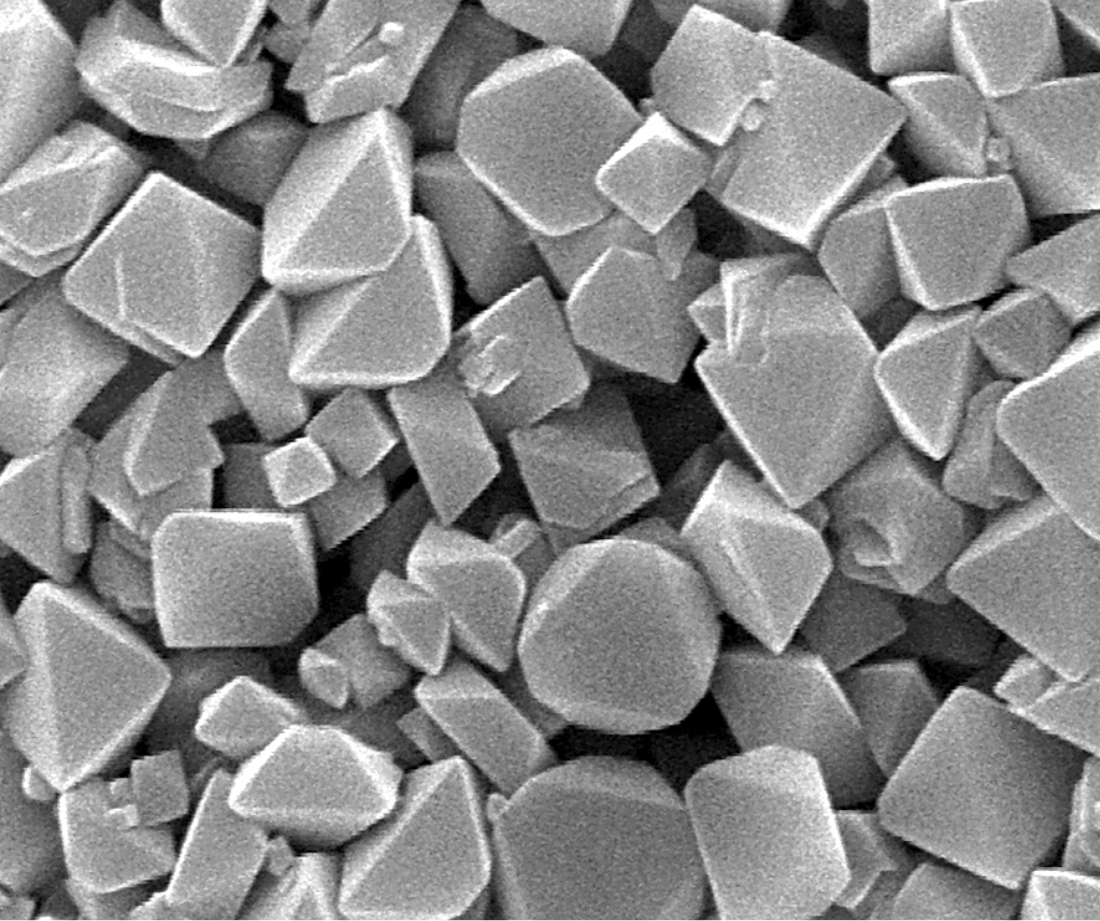

ダイオキシン問題を引き起こさずにプラスチック商品を難燃化するという社会的要求に応えるため、1993年にタテホは、マグネシウムに亜鉛を複合化して水酸化マグネシウムの物性を変化させることにより、ノンハロゲン難燃剤の開発に成功しました。

さらに、1997年には、それまで水酸化マグネシウムが使用できなかった半導体封止材に使用できる難燃剤を開発し、最高級の難燃剤を提供しています。'

2008年にタテホは、液相から超高純度(99.99%以上)の酸化マグネシウムを製造することに初めて成功しました。

不純物をほとんど含まないので、高純度が要求される電子材料などに利用されています。

タテホは、2014年に高温排熱を蓄熱でき、輸送も可能な化学蓄熱材を開発しました。金属塩の添加により脱水反応温度を制御する技術を応用しています。

企業内の省エネだけでなく都市全体で省エネを進めることができる革新的な技術になると期待されています。

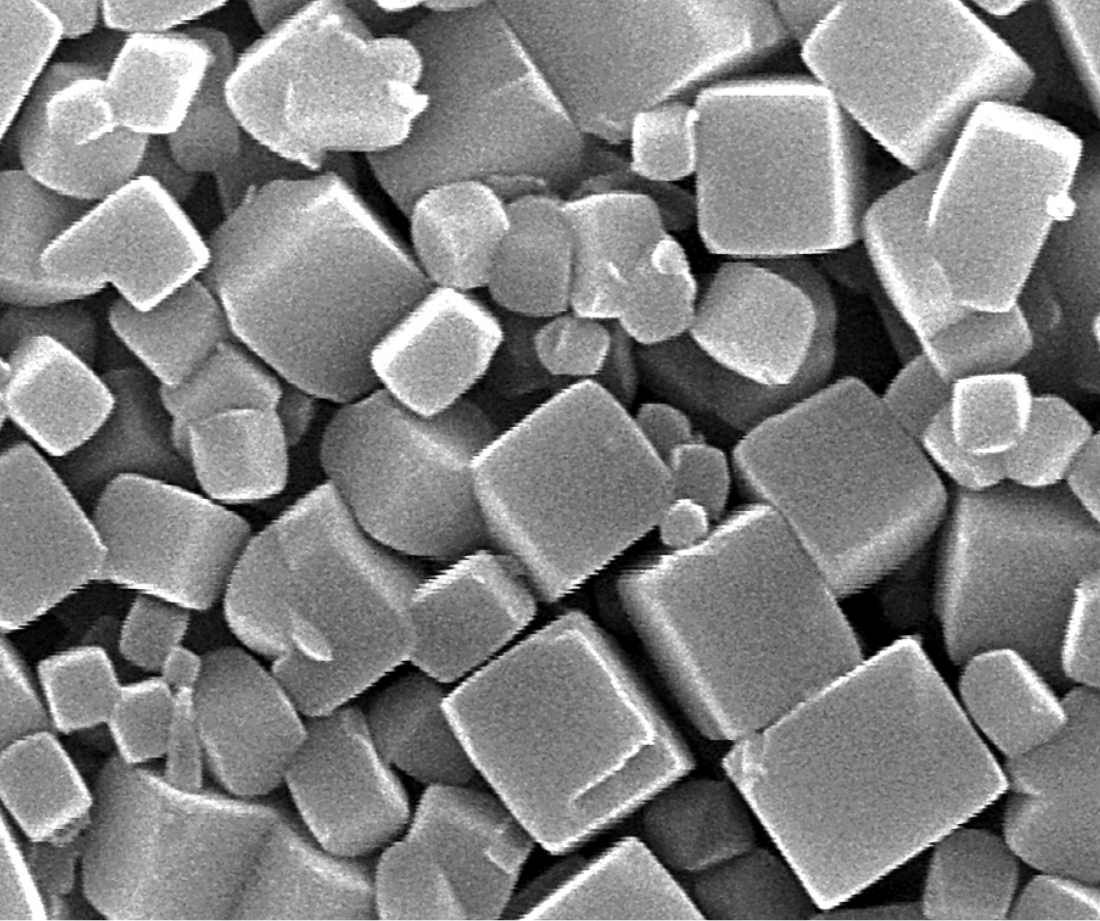

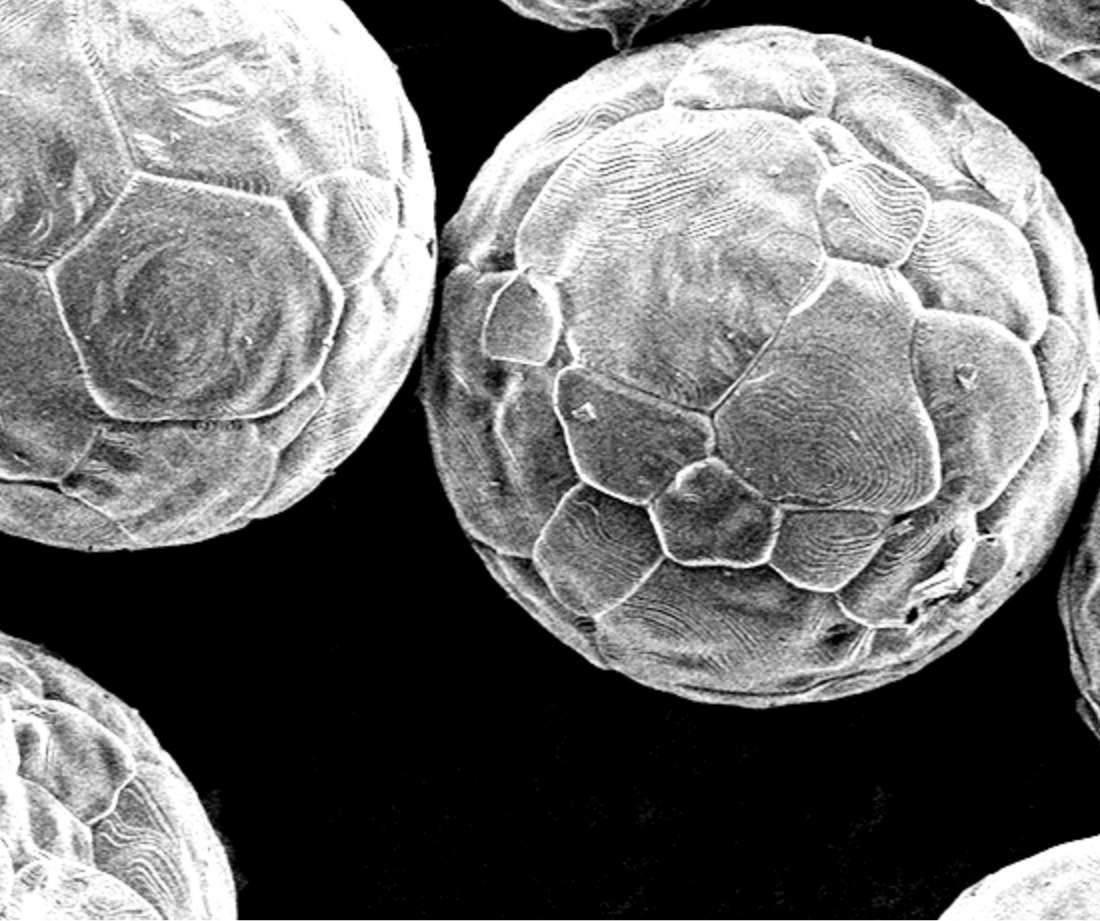

タテホは、2021年に、高分子材料に添加することで、球状酸化アルミニウムフィラーよりも高い熱伝導性を実現する球状酸化マグネシウムフィラーを開発しました。

酸化マグネシウムの欠点であった耐水性を酸化アルミニウムと同等に高めた球状粒子の製造に成功しています。今後、電子部品の高電力化および高速化によって多くの熱が発生するため、発熱対策に必要な放熱部材に活用されることが期待されています。